Estos días ha salido publicado un artículo muy interesante sobre cómo influye el ambiente social (cuantos individuos tienes alrededor y cuanto compites con ellos) en el desarrollo de un carácter asociado a la competencia sexual, en este caso las astas en los ciervos 1 . Además de eso, el otro día en el telediario dieron una noticia que me llamó la atención sobre la “Rapa das Bestas”, una costumbre tradicional en Galicia en la que se recogen los caballos que normalmente viven en libertad (se les denomina caballos “salvajes”), para raparlos, marcarlos con números que se corresponden a los propietarios, y además de ellos, “sanearlos”, o sea desparasitarlos. Se hacen cosas parecidas en otros sitios, como en Doñana con las yeguas marismeñas (la Saca de las Yeguas). Es discutible lo que significa “salvaje” o “silvestre”, en particular si hablamos de especies de animales con una relación más o menos estrecha con el hombre. Pero probablemente para muchos ecólogos de interacciones, unos animales a los que se les quitan los parásitos, que son uno de los factores determinantes de los procesos de dinámica de las poblaciones, frecuentemente relacionados con enfermedades y mortalidad, son unos animales “un poco menos salvajes”.

En realidad, el problema de fondo es hasta qué punto puede considerarse que algunos organismos viven en condiciones completamente naturales, son “salvajes” o “silvestres”. Seguro que habrá muchas opiniones en favor de que eso es así en la mayoría de los casos, y que los organismos sobre los que ejercemos los humanos una presión directa modificando sus características o su relación con el ambiente son una minoría, reducidos a aquellas especies que hemos domesticado o utilizado de alguna forma en nuestro favor. Pero hay muchas especies que “manejamos” de una forma u otra, aunque no se puedan considerar domésticas y calificamos plenamente como “salvajes”. Hay varios tipos de interacción entre nuestra especie y otras que supongan manejo, pero el mejor ejemplo viene probablemente de las especies cinegéticas, es decir, las especies que se cazan, o aquellas explotadas para consumo.

La caza supone un efecto directo evidente sobre los parámetros poblacionales, al aumentar la mortalidad. Y eso puede tener consecuencias no sólo sobre el número de efectivos en la población, o sobre la frecuencia relativa de unos tipos de individuos sobre otros (machos/hembras, o individuos jóvenes/maduros). A veces esas consecuencias son a largo plazo y sobre otros parámetros menos evidentes que simplemente cuantos individuos hay en la población (algo de por sí ya preocupante en algunos casos). Podemos tener ese tipo de consecuencias a largo plazo si la extracción de individuos de las poblaciones se produce de forma selectiva, es decir, seleccionando para cazar individuos con rasgos concretos. En la caza mayor, por ejemplo, se suelen preferir machos con grandes “trofeos”, en el caso de los ungulados que se cazan por todo el mundo (ciervos y sus parientes, cabras y sus parientes, etc…), los cazadores prefieren los animales con cuernos (ya sean cuernos o astas) más grandes. El problema es que los machos usan estas estructuras como “armas” para competir entre ellos y acceder a las hembras, en especies que suelen ser poligínicas, es decir, solo unos pocos machos (los más competitivos, los de “armas” mejor desarrolladas) copulan con la mayoría de las hembras. Si eliminamos los animales más grandes (con cuernos/astas más grandes), permitimos la reproducción de animales más pequeños, de peor “calidad” y eso puede suponer que a largo plazo, en una explotación sostenida, la selección favorezca machos con “armas” menos desarrolladas, al acabar teniendo más éxito que los más grandes, que son eliminados artificialmente de la población. Esto se ha comprobado que ha ocurrido en algunos casos, como en el muflón Ovis canadensis, el carnero de las Rocosas o muflón canadiense, una especie norteamericana, que como otros muflones tiene grandes cuernos que los machos utilizan para dirimir quien tendrá acceso a la mayoría de las hembras, y que son un preciado objeto de colección para muchos cazadores. En la región de Alberta en Canadá se hizo un seguimiento de una población de esta especie, capturando y marcando los animales y tomando medidas corporales a lo largo de más de 30 años. Los resultados se publicaron en 2003 en Nature2 y de forma resumida muestran (ver gráficas abajo) que el tamaño corporal y de los cuernos de los machos disminuyó a lo largo del tiempo, como consecuencia de que los machos que más potencial para fecundar hembras tenían (por su tamaño), vivían menos años y tenían menos descendientes debido a su extracción selectiva de la población a través de la caza, lo que produjo a largo plazo machos más pequeños, de cuernas más pequeñas. En este ejemplo, y en otros, la actividad humana está afectando a los patrones de selección, en este caso a la selección sexual, que es la responsable de la evolución de estas poderosas armas típicas de algunos grupos de ungulados.

Evolución del tamaño corporal (a), la longitud de los cuernos (b) y el tamaño de censo en una población de Ovis canadensis sometida a caza. De Coltman et al., 20032.

Hay otros ejemplos igualmente claros. La extracción selectiva de peces, por ejemplo de mayor tamaño, del medio tiene como consecuencia una selección a favor de individuos más pequeños, o que maduran antes, como se ha visto que ocurre con muchas especies de peces sujetas tradicionalmente a explotación3

Pero también son interesantes otros efectos que pueden ser más sutiles, y que no están directamente relacionados con la extracción de individuos, o al menos, no solo relacionados con la extracción, sino con el manejo que se hace del medio, o de las circunstancias ecológicas en las que se desarrolla la vida de los individuos como consecuencia de la gestión cinegética.

Muchas poblaciones de especies cinegéticas se encuentran dentro de unidades de gestión, las fincas de caza, en las que se promueven acciones destinadas a mejorar la caza, cuyas consecuencias a veces van más allá de lo previsto. Por ejemplo en las fincas se puede alterar el hábitat, si se considera mejor para favorecer a una especie concreta, o se puede alimentar a la especie objeto de la caza durante períodos concretos del año. Así se hace por ejemplo con los ciervos en muchas fincas de caza españolas, en las que es común la alimentación suplementaria en la época con menos disponibilidad de pastos naturales. Esto en sí mismo ya empieza a chocar un poco cuando estamos hablando de animales “salvajes”. Pero no se trata solo de que los animales más débiles puedan sobrevivir, sino que las consecuencias pueden ir más allá: una suplementación alimenticia en grandes cantidades pero concentrada en puntos concretos durante la época reproductiva puede afectar los patrones de apareamiento, favoreciendo harenes más grandes, y una mayor diferencia en el éxito reproductivo de los machos, que tienden a situarse en las zonas donde se coloca el alimento y se concentran las ciervas4.

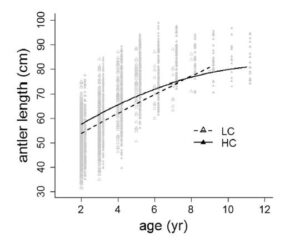

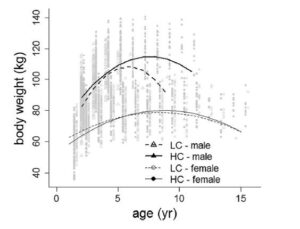

El hábitat también se puede manejar de forma que se cambien los patrones de distribución espacial y por lo tanto las probabilidades e intensidades de interacción entre individuos. Un ejemplo claro de esto es el vallado de algunas fincas cinegéticas, que mantienen densidades reguladas de animales, determinadas por la mortalidad (incluida la caza) y la natalidad, pero mucho menos por procesos de inmigración. A pesar de que la situación podría parecer mucho más “silvestre” en poblaciones fuera de fincas de caza, o en fincas no valladas, la realidad es algo más compleja. El equipo del Dr. Juan Carranza lleva muchos años estudiando las derivadas ecológicas y evolutivas de las medidas de gestión típicas de las fincas de caza mayor españolas, usando fundamentalmente el ciervo como especie de trabajo. Los distintos regímenes de caza y particularidades de la gestión de fincas valladas y abiertas producen importantes diferencias entre los ciervos de ambos tipos de fincas, por ejemplo en la proporción de sexos (hay relativamente más hembras en las fincas abiertas) y en la edad de los machos de la población (la proporción de machos jóvenes es mayor en las fincas abiertas); desde el punto de vista de los ciervos esto provoca que la competencia por acceder a las hembras durante la reproducción sea menor en las fincas abiertas, con menos machos más jóvenes, que en fincas cerradas, con más machos y con una estructura de edades más “natural”. En el último y apasionante trabajo de éste grupo1, se muestra como la gestión acaba generando cambios en los rasgos de los machos, probablemente esperables a la luz de la teoría evolutiva, pero quizás sorprendentes para algunos. Los machos de fincas abiertas, sujetos a menos competencia intrasexual, competencia por el acceso a las hembras, desarrollan astas más pequeñas que los machos de las fincas valladas, y son además más pequeños. Las diferencias no tienen que ver con que unos tipos de fincas sean mejores que otras, entre otras cosas porque no se dan en las hembras.

En estas dos gráficas se puede ver la longitud de las astas en machos de fincas abiertas (LC) y cerradas (HC) para distintas edades de los machos, a la izquierda, y el tamaño corporal de machos y hembras en los dos tipos de fincas. Se puede observar como los machos de las fincas abiertas son más pequeños y tienen cuernas más cortas, mientras que no hay diferencias en el peso de las hembras de los dos tipos de fincas. De Carranza et al. (2020).

Además el equipo realizó un experimento en el que, en condiciones de semilibertad, se crearon grupos de ciervos con una gran competencia entre machos (muchos machos con un grupo de hembras) y grupos de baja competencia, en los que un solo macho se encontraba junto a un grupo de hembras. De acuerdo con los resultados “silvestres”, los machos “solitarios” desarrollaron astas más pequeñas de un año al siguiente que los machos en grupos más competitivos.

El trabajo sugiere que los machos en situaciones de menor competencia invierten menos energía en desarrollar estructuras (las astas) cuya utilidad tiene que ver con la competencia (las peleas por el control de los harenes de hembras); pero ofrece aún más datos que muestran que las dos situaciones (alta o baja competencia) determinan la estrategia “vital” de los machos: invertir más o menos en estructuras costosas que van a resultar más o menos útiles en función de mi ambiente social (la competencia con otros machos). En los ciervos, como en todos los mamíferos, los dientes son fundamentales para un buen procesado de la comida y son uno de los rasgos que determina que los animales puedan mantener una buena condición física; cuando se gastan, o rompen, al no poder ser reemplazados, merman la capacidad de obtener energía. En los ciervos, este mismo equipo mostró hace unos años como el desgaste de los molares de los machos es muy acusado, y como consecuencia en los años en que están en las mejores condiciones físicas, con grandes tamaños corporales y de cuernas, tienen ya molares muy desgastados, y empiezan a envejecer; dicho de otra forma, los animales envejecen conforme se desgastan sus dientes, y lo hacen mucho antes en los machos que en las hembras. Por ello (entre otras cosas) los machos tienen una esperanza de vida menor que las hembras en esta especie. Se alarga hasta los 9-10 años, dos o tres años más allá de sus mejores años como reproductores, mientras que las hembras viven con facilidad 15 años o más. Los machos invierten mucha energía en crecer y formar sus astas para competir unos con otros, y eso desgasta sus dientes, llevándolos a una vida más corta, con un pico reproductor en los años previos a su muerte5. Quizás el lector ya vaya imaginando por donde voy: ¿si hay menos competencia y se invierte menos en “armas” para esa competencia, si los machos son más pequeños y tienen astas más pequeñas, desgastarán menos sus dientes? Así parece que es: los machos de fincas abiertas parecen frenar el proceso de desgaste de sus dientes a partir de los 4-5 años, y llegan a edades más longevas con molares más largos que los machos de fincas cerradas, mientras que estas diferencias no se dan en las hembras. Los autores sugieren que los ciervos de fincas abiertas podrían llegar a vivir más años, aunque no lo hacen como consecuencia de la gestión cinegética.

Los resultados del crecimiento de las astas en condiciones experimentales y los del desgaste de los molares, entre otros, indican que, además de una posible selección a favor de individuos más pequeños, que podría darse aunque no se presentan evidencias de ello, la gestión cinegética está interfiriendo en el desarrollo de las estrategias vitales típicas de los machos (crecer mucho y vivir menos pero conseguir las características apropiadas para la reproducción), favoreciendo estrategias alternativas (ser algo más pequeño, y ¿quizás vivir algo más?). En definitiva, en algunos casos nuestros animales “silvestres” no están sujetos solamente a las circunstancias ecológicas (y su traslado evolutivo) que los han hecho como son, sino que pueden llegar a responder con cambios en sus rasgos a presiones que no son en absoluto “salvajes”.

Referencias

- Carranza, J., Pérez-Barbería, J., Mateos, C., Alarcos, S., Torres-Porras, J., Pérez-González, J., … Membrillo, A. (2020). Social environment modulates investment in sex trait versus lifespan: red deer produce bigger antlers when facing more rivalry. Scientific Reports, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65578-w

- Coltman, D. W., O’Donoghue, P., Jorgenson, J. T., Hogg, J. T., Strobeck, C., & Festa-Bianchet, M. (2003). Undesirable evolutionary consequences of trophy hunting. Nature.

- Kuparinen, A., & Merilä, J. (2007). Detecting and managing fisheries-induced evolution. Trends in Ecology & Evolution 22(12), 652–659. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.08.011

- Sánchez-Prieto, C. B., Carranza, J., & Pulido, F. J. (2004). Reproductive Behavior in Female Iberian Red Deer: Effects of Aggregation and Dispersion of Food. Journal of Mammalogy, 85(4), 761–767. https://doi.org/10.1644/bjk-122

- Carranza, J., Alarcos, S., Sánchez-Prieto, C. B., Valencia, J., & Mateos, C. (2004). Disposable-soma senescence mediated by sexual selection in an ungulate. Nature, 432(7014), 215–218. https://doi.org/10.1038/nature03004

Chulísimo tu resumen!, buscando información sobre el documental Dehesa he lleagdo a este magnifico review de cómo la caza interfiere en los procesos naturales de las poblaciones supuestamente salvajes de ciervos. Tan sólo le ha faltado el explicar que los machos de ciervo nacen con un tamaño de molar ya más pequeño con respecto a su tamaño que el de las hembras…..y éso no lo cambiará la comida que procesen a lo largo de su vida, es decir, que nacen ya con menor expectativa de tiempo de vida que las hembras), menor tamaño de molar del que les correspondería por su tamaño corporal).

Es verdad, gracias por completar la reflexión con esto, que está muy relacionado; mi intención era enfatizar como de profundos son los manejos de algunas de las especies silvestres con las que interaccionamos por motivos diversos – Gracias !!