La intervención arqueológica realizada por el MEMOLab en el Castillo de La Peza en junio de 2022 ha sido financiada por el Programa de Subvenciones para la Conservación y uso del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Rural de la Provincia de Granada (PPCA) 2020 de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de La Peza.

Los objetivos del proyecto han sido:

- Aportar información histórica sobre el castillo de La Peza y la Tierra de Guadix.

- Hacer accesible el castillo a través de la antigua puerta y sacar a la luz algunos de los restos más interesantes para poder tener una lectura lo más completa posible, haciendo comprensible tanto la planta como las distintas fases constructivas del mismo.

- Promover la puesta en valor y restauración del castillo para su conservación y el disfrute por parte de la ciudadanía aplicando las nuevas tecnologías para la divulgación y accesibilidad.

- Promover la participación ciudadana y la concienciación sobre la importancia del patrimonio cultural como motor del desarrollo social, cultural y económico de la localidad.

La villa de La Peza ha sido desde tiempos muy remotos punto clave en la vía que comunicaba el Levante peninsular con el valle del Genil y la Vega de Granada. Esta posición estratégica justificaría un pronto asentamiento humano, al hallarse en un trayecto más accesible que a través de toda Sierra Nevada. Del actual núcleo urbano de La Peza, originado en época andalusí, poco sabemos en realidad. Se propuso la construcción de su castillo en el siglo XI (Malpica Cuello, 1996: 225), tras la disolución del califato de Córdoba y la constitución del reino taifa de Granada bajo los ziríes. El objetivo de su construcción estaría relacionado con el control de la vía de comunicación anteriormente mencionada, que conectaba la Vega de Granada y la Hoya de Guadix.

Sin embargo, una de las sorpresas que ha deparado la intervención arqueológica ha sido precisamente la de la fundación del castillo y la datación de las principales estructuras que podemos ver actualmente.

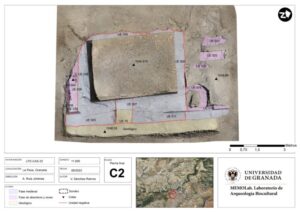

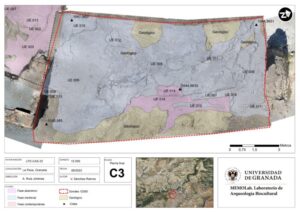

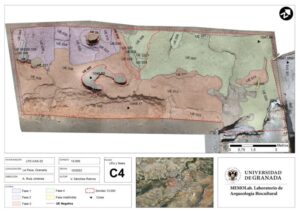

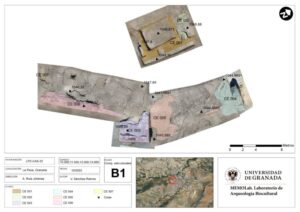

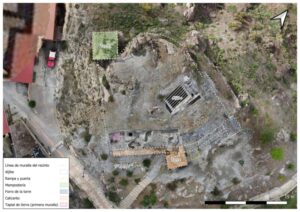

Recogemos aquí parte de los resultados preliminares obtenidos durante la campaña de excavación, que incluyó la lectura estratigráfica de las estructuras construidas y se desarrolló en tres sondeos (Figura 1):

- Sondeo 11.000: ubicado en la zona central del castillo, alrededor del aljibe.

- Sondeo 12.000: en el tramo de muralla ubicado al este del castillo.

- Sondeo 13.000: emplazado en la parte interior del castillo junto al tramo de muralla sur.

Las conclusiones generales están principalmente basadas en las del sondeo 13.000, que es el que no solo ha dado las claves para entender la dinámica general del castillo, sino el que tiene una secuencia más completa. No obstante, hemos de señalar que la fortificación se encuentra muy alterada por modificaciones posteriores de época moderna y contemporánea, principalmente en la zona de la muralla, que ha desaparecido en buena medida, (en el sondeo 11.000 hasta los cimientos) y por los túneles excavados en la parte del sondeo 13.000, que han cortado y alterado el depósito de las estructuras de relleno y de las primeras fases del edificio.

El castillo fue intervenido y restaurado hace unos años, aunque solo de manera muy parcial. También se excavó en su momento el aljibe, que fue vaciado, pero no se intervino a su alrededor como en esta ocasión. A pesar de esta intervención previa, eran muchas las lagunas y problemas de interpretación, incluido el propio origen del castillo o su configuración interna. De hecho, no teníamos siquiera una buena caracterización de las fábricas presentes en el castillo. En total, hemos podido identificar seis fases constructivas, que van desde los siglos IX-X hasta, al menos, el siglo XVI.

La primera sorpresa que hemos podido documentar es que existía una fortificación anterior a la de los restos de murallas de tapial de calicanto que podemos ver actualmente. El descubrimiento más significativo, es la presencia de un tramo de muralla de tapial de tierra (UE 035) sobre un zócalo de mampostería que pertenece a una fase anterior a la fortificación que actualmente vemos. Inicialmente se ha fechado en los siglos IX-X por el material que tiene el propio tapial en su interior. Entre este material destaca una castaña calcinada que, además de la información arqueobotánica, esperamos nos permita ofrecer una datación más precisa tras su análisis. La delimitación de esta muralla ha sido imperfecta en el extremo suroeste de la misma debido a lo estrecho del espacio. De hecho, pareciera que la muralla había sido reparada y forrada, puede que incluso más de una vez, pero advertimos que éste es un extremo que será necesario aclarar en un futuro proyecto de intervención. A esta muralla aparece asociado también un muro transversal que marca una división interna de la fortificación con un nivel de uso a ambos lados identificable por un pavimento blando de mortero de cal. Esta sería la primera fase (Fase I) documentada, la de la fundación del castillo de La Peza, que sería, por tanto, mucho más antiguo que lo estimado hasta el momento por la investigación.

La segunda fase (Fase II) está marcada por un relleno de obra que cubre al muro y al pavimento anterior recreciendo el nivel de uso. El relleno tiene forma cuadrangular, muy probablemente por afecciones posteriores, y encima el resto de otro pavimento de mortero de cal. En el centro de este cuadrado se abre un pozo cuyos laterales eran también de obra. Desconocemos su funcionalidad puesto que no hemos podido vaciarlo por completo. Estaba afectado por uno de los túneles contemporáneos, por lo que en la parte más baja documentada se abría apareciendo desconfigurado. Podría tratarse, efectivamente, de un pozo, pero también de un antiguo silo o cualquier otro tipo de infraestructura hidráulica, aunque las paredes laterales aparecen en realidad con un mortero de cal irregular, como un relleno sin revestimiento alguno conservado. En realidad, este pozo podría haber existido ya durante la primera fase y ser recrecido en la segunda junto con el nivel de uso, pero no podemos asegurarlo por el momento. Asociado al nivel de uso de esta especie de plataforma también se encontraba otro muro de carga paralelo a la muralla de tapial de tierra que muestra que, efectivamente, estas unidades pertenecen a una fase posterior que recreció el nivel de circulación interior de la fortaleza. Todas estas estructuras aparecen rotas en su desarrollo, sobre todo hacia el SE, hacia la muralla actual del castillo. Es posible que todas fueran afectadas por la remodelación posterior, que supuso una reconstrucción completa de la fortificación.

Lo mismo ocurre en el sondeo 12.000, aunque las estructuras en general están mucho más arrasadas. Así, anterior a la construcción de la muralla actualmente visible se observa un muro de mampostería que está bajo los rellenos que se realizan para llevar a cabo la construcción del sistema defensivo. Los restos de estas estructuras se amortizan, como en el sondeo 13.000, en el que también se aprecian la cresta de otros restos anteriores a los rellenos y que incluimos de forma genérica en esta segunda fase. A esta misma fase asociamos también un pavimento de cal del sondeo 11.000. Este nivel de uso queda como huella en el perfil sur de una construcción previa al aljibe. De hecho, fue recortado para la construcción del aljibe y se encuentra muy por debajo del nivel posterior de pavimentación asociado al depósito de agua. Entendemos, por tanto, que es anterior al proceso de reestructuración de todo el castillo con la muralla actualmente visible, y podría incluso adscribirse a la fase I.

La tercera fase (Fase III) aparece constituida por las principales estructuras actualmente visibles en el castillo. En este momento se lleva a cabo una remodelación integral de toda la fortificación, arrasando con lo anterior prácticamente por completo y construyendo una nueva edificación. De esa manera, los restos de las fases anteriores quedarán amortizados principalmente bajo los rellenos de nivelación asociados a la nueva muralla.

Efectivamente, tal y como puede verse en el sondeo 13.000, la muralla y la torre actualmente visibles se levantaron en una tercera fase, que supuso el desmantelamiento, aparentemente completo, de la fortificación anterior, y su sustitución por nuevas estructuras levantadas en una fábrica mixta de tapial de cal y cantos en la parte inferior y de tapial calicostrado en la superior. Los tres cajones inferiores de cal y cantos solamente dan cara hacia el exterior, mientras que hacia el interior se traban con un potente relleno realizado por tongadas apisonadas que no solo amortizan los restos de fases anteriores, sino que probablemente reutilizan sus materiales (como el tapial de tierra de la muralla anterior) como parte importante de ese mismo relleno. Esta nivelación está, de hecho, trabada con la parte inferior de la muralla y cosida mediante rollizos de madera que atraviesan ambas estructuras.

En cuanto al sondeo 12.000, hay que destacar el hecho de que no se conserva el alzado de la muralla este del castillo, al contrario de lo que pasa en el sondeo 13.000. Este hecho resulta sin duda sorprendente, puesto que las estructuras se encuentran arrasadas hasta su base, hasta la misma roca, indicando probablemente un desmantelamiento intencionado del que, sin embargo, no quedan derrumbes ni hacia dentro (como en el sondeo 13.000), ni hacia afuera, siguiendo la pendiente. De igual forma, y siendo uno de los objetivos con los que se planteó el corte estratigráfico, podemos prácticamente asegurar que la puerta a este recinto defensivo se localiza en este lugar, a pesar de la potencia excavada y de la conservación de los restos. Si hay, como veremos, indicios de una rampa que partiría aledaña a la torre conservada.

Se ha podido registrar que sobre la roca madre se construyó un basamento de mampostería trabado con mortero de cal para levantar el alzado en tapial del cierre de la fortaleza, aunque son solo fragmentos con escasa potencia. Todo ello formaría parte del programa constructivo que experimenta la fortaleza en el siglo XII con el levantamiento de torres y la propia cerca, bien documentado en el sondeo 13.000. Insistimos en que en este lugar no se ha conservado alzado, pero existen algunos restos en posición secundaria como un cajón de tapial.

Como también ocurre en el sondeo 13.000, la muralla fue realizada en fase con una serie de rellenos compactados cuyo fin era la nivelación del terreno. En el sondeo 12.000, estos rellenos tuvieron la complejidad de construirse en una cota elevada donde la roca madre ya afloraba.

Otra de las estructuras registradas de esta fase medieval ha sido el zócalo de mampostería de una torre situada en el extremo noreste que en la actualidad no se conserva. Esta torre fue reparada con un calzo de ladrillo y posteriormente forrada en todo su frente septentrional con un potente muro de tapial sobre un nuevo zócalo de mampostería que es lo único visible como un elevado y estrecho muro aislado.

Respecto a la puerta, como decimos, resulta muy complicada su identificación, pero tenemos principalmente dos indicios materiales, además de la imposibilidad física de que estuviera en ningún otro frente. El primer indicio es el mortero que forma claramente una rampa que sobresale de la línea de muralla. Es muy compacto y tiene unos mampuestos en el lateral que podrían ser parte de la caja que contenía la rampa o del arranque de los peldaños. El segundo indicio es que esta rampa está adosándose a un cajón de tapial calicostrado que es perpendicular a la muralla pero que se adosaba a su vez al lado septentrional de la torre. De hecho, en el propio muro de la torre se aprecian rebabas que han quedado del adosamiento de ese tapial, que no levantaba más de la altura de un solo cajón y que no hace función de zarpa para la torre sino de caja de escalera. El cajón de tapial tiene además sobre él el fragmento de zócalo de mampostería (UE 009) de la muralla, que haría aquí de estribo para la puerta. El principal inconveniente a esta interpretación, además de la escasez de restos, es la fuerte pendiente existente. No obstante, seguiría siendo el punto más accesible al castillo, que además probablemente entraría al espacio abierto (a modo de plaza de armas), situado frente al aljibe.

Es seguramente en esta tercera fase, con la construcción de la nueva muralla y el nuevo castillo, cuando se construye también el aljibe del sondeo 11.000 y todas las estructuras que tienen relación con su creación. Además, en este momento se incluye la construcción de muros perimetrales y la creación de pavimentos para un mejor acceso al aljibe. Los muros que arrancan desde el aljibe parecerían estar marcando la existencia de habitaciones o una crujía completa, al menos en los laterales cortos del depósito, y con toda seguridad en el lateral septentrional. Sin embargo, como decimos, en el lado donde se encuentra el acceso al aljibe, el este, parece abrirse un espacio a modo de plaza que podría llegar hasta la entrada al castillo en el sondeo 12.000.

No es seguro que todas estas estructuras alrededor del aljibe se construyeran exactamente en el mismo momento. En cualquier caso nos están hablando de una estructuración interna y de momentos de reformas parciales que también pueden verse en otros puntos de las áreas excavadas. Así, en el sondeo 12.000 encontramos una reforma ya mencionada anteriormente en la torre de la esquina nororiental. Por su parte, en el sondeo 13.000, sobre la plataforma que alzaba y nivelaba el relleno interior de la nueva muralla, el nivel de uso volvió a sufrir al menos un recrecido parcial, porque encontramos dos pavimentos de mortero de cal. El más antiguo y más bajo debió de ser el de circulación original cuando se reconstruyó el castillo el siglo XII, pero sobre él se levantó una pequeña parata de mampostería, con un relleno y un nuevo pavimento encima que significó la construcción de una terraza no muy alta, por lo que el nivel de circulación quedó, al menos en esta zona, dividido en dos niveles. Esta es la configuración que quedó hasta final de época nazarí y durante el periodo de ocupación castellana hasta el abandono de la fortificación. Así pues, estas reformas y refuerzos parciales las atribuiremos a una nueva fase, la cuarta, de la vida del castillo hasta el final de época nazarí (Fase IV). A esta misma fase, muy probablemente a mediados del siglo XIV, debería de atribuirse también la reforma de la torre más grande del castillo, situada en el extremo oeste y restaurada hace unos años. Es una estructura de mampostería concertada con verdugadas de lajas y refuerzo de sillares en las esquinas muy característica de los castillos nazaríes.

A partir de la conquista castellana documentamos una reocupación moderna solamente en tornoal aljibe (sondeo 11.000). En esta fase (Fase V) aparece una pavimentación para crear un nivel de uso, además de la creación de muros de fábricas más pobres respecto a los de anteriores fases constructivas. Junto a ellos incluimos los rellenos que los colmataron, que probablemente podrían haber sido niveles de uso posteriores; se incluyen las reutilizaciones que sufrió el aljibe con algunos socavones y reparaciones; y finalmente los rellenos que cubrieron buena parte de los niveles de uso de la fase anterior. Todos estos elementos nos están hablando probablemente de un periodo relativamente prolongado de reutilización que esperamos nos pueda aclarar el registro cerámico, ya que parece ir más allá del siglo XVI y la rebelión morisca y podría no estar en relación con un uso militar o de refugio, sino más bien doméstico.

Resulta curioso que no se documenten estas reutilizaciones en las zonas mejor conservadas del sondeo 13.000. Sobre las últimas reformas ya descritas en la fase IV. Lo único documentado van a ser cortes que dejaron al descubierto parte de las fases precedentes, el derrumbe de la propia muralla y los túneles excavados en el depósito arqueológico en busca de tesoros o por pura diversión. De esta fase, cabe reseñar precisamente el derrumbe de la muralla, aunque, como ya señalamos, deberíamos hablar más bien de su derribo. En la parte superior del potente depósito excavado nos encontramos los restos del paño de muralla volcados literalmente hacia adentro, es decir, en sentido contrario a la pendiente del cerro donde se asienta el castillo. Los fragmentos del tapial calicostrado eran, además, muy grandes, y habían caído a plomo sobre los niveles de abandono, de manera que puede fácilmente interpretarse que habían sido derribados a propósito mediante una labor de zapa. Desconocemos el momento en el que esto pudo producirse y la motivación, pero el hecho de que la muralla cayera entera desplomada hacia el interior y no hacia el exterior deja clara inicialmente la intencionalidad. Podría haberse debido a un problema de seguridad o estabilidad, o simplemente a la intención de desmontar las defensas para evitar la reutilización del recinto. Igualmente llamativa es la destrucción de la muralla en el sondeo 12.000, donde solamente se conserva una parte pequeña de los cimientos. Esto, de nuevo, no puede atribuirse más que a una destrucción intencionada, ya que además, en este caso, no quedan siquiera restos de los derrumbes, ni hacia adentro ni ladera abajo. Lo único que ha quedado en pie curiosamente ha sido el forro de tapial de la torre nororiental, lo cual lleva de nuevo a sospechar que no ha sido fruto de una erosión natural, sino de una acción antrópica. Esto podría haber ocurrido en época moderna, tras la rebelión morisca y la pérdida de función del castillo, o incluso durante la ocupación napoleónica, cuando se produjo el célebre episodio del alcalde Carbonero. De nuevo, esperamos que el análisis de la cerámica pueda determinar hasta qué momento hubo una ocupación o reutilización del recinto para poder dar una cronología más cerrada a este episodio que marcaría la Fase V del castillo de La Peza.

A esta última fase de abandono y destrucción le sumaremos una más de época contemporánea (Fase VI) por la fuerte afección que ha tenido en el sondeo 13.000. Se trata de los túneles abiertos por los vecinos desde hace décadas en busca de tesoros o como entretenimiento de los zagales del pueblo. Éstos abrieron una galería en la muralla que posteriormente taladró los niveles más antiguos y los rellenos de la fase III, con al menos una bifurcación y una longitud de varios metros de profundidad. Estos túneles, como decimos, han roto parte del depósito arqueológico y han dificultado la excavación, pero también nos han permitido reconocer en los perfiles de las galerías derrumbadas parte de esos rellenos y de los niveles más antiguos de la fortaleza.

Por último, desde el punto de vista de la investigación arqueológica, hemos de destacar lo fructífera que ha sido esta campaña, que ha aportado una gran cantidad de información nueva sobre el castillo de La Peza, incluyendo sus orígenes entre los siglos IX-X y su posterior reforma o reconstrucción integral muy probablemente en el siglo XII. Todos estos datos son suficientes para el desarrollo de una propuesta de intervención arquitectónica que restaure y ponga en valor el castillo para su visita. Sin duda, es una inversión importante, pero también asequible, con un retorno directo, y con un gran potencial patrimonial, cultural y turístico para el municipio teniendo en cuenta la ubicación y las características del castillo.

Cerámica del Castillo de La Peza

La cerámica recuperada durante las excavaciones realizadas en el Castillo de la Peza en la intervención arqueológica que se llevó a cabo en el mes de junio del 2022, se ha representado mediante conjuntos que atienden a los grupos funcionales que se han documentado con mayor frecuencia en los distintos sondeos practicados.

Grupo Funcional “Cocina”

- Serie Marmitas

El término «marmita» procede del árabe burma o qidr (Rosselló Bordoy, 1991:168). Dicha serie funcional se identifica como recipientes de boca cerrada, con abertura de poco diámetro, formado por un cuerpo periforme o globular y con una base que puede ser plana o convexa (para colocarla sobre un anafre u hogar con mayor facilidad) (Rosselló Bordoy, 1978: 66). Puede presentar asas para facilitar su manejo y aplicación vítrea en su interior, innovación tecnológica que se introduce en la cerámica de cocina a mediados del siglo XII con la llegada de los almohades a la península. La introducción del vidriado en el interior de las cerámicas de cocina tiene como objetivo mejorar la salubridad de los consumidores ya que su higiene es mayor.

Esta serie cerámica aparece de manera asidua en todos los yacimientos andalusíes. Se encuentra destinada a su uso culinario para la cocción de alimentos que necesiten una gran cantidad de agua y que su tiempo de ejecución sea prolongado. Este hecho afecta a su morfología ya que dependiendo de la cantidad de agua que requiera el alimento la marmita va a ser más alta o más ancha.

Tipo I

Hacemos referencia a aquellas marmitas que contengan borde recto con labio redondeado y un resalte en el interior que serviría para la colocación de una tapadera, la cual ayudaría a acelerar la cocción de los alimentos. Realizada a torno, en el interior aparece vidriada, generalmente de color marrón. Podemos fechar esta tipología entre los siglos XIV y XV, llegando a principios del XVI.

Tipo II

Ollas de borde recto y labio rectangular. Elaborada a torno, aparece vidriada en el interior y en el exterior de color verde oscuro o marrón oscuro, con una decoración a peine que iría por todo el cuello de la misma. En cuanto a su cronología, nos encontramos en una cerámica de transición entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI.

- Serie Cazuelas

El término procede del árabe qas’a convirtiéndose en el origen de “cazuela” (Rosselló Bordoy, 1991: 148). Se utiliza, con gran frecuencia, para la elaboración de alimentos que necesitan menor cantidad de agua para su ejecución. Por ello su morfología es muy distinta a las marmitas, siendo las cazuelas de poca profundidad, lo que facilita la evaporación de agua, con formas abiertas y con paredes más bajas. En la mayoría de los casos, presentan asas o muñones, y las bases pueden ser planas o convexas. Como en el caso anterior, esta serie cerámica se ve “afectada” por los cambios tecnológicos que se producen en la península con la llegada de los almohades. Es por ello que comienza aplicarse vidriado en su interior a mediados del siglo XII.

Tipo I

Destacan las cazuelas de borde recto con molduras en el exterior, labio en T levemente engrosado hacia el exterior y engrosamiento interno que estaría destinado al soporte de la tapadera. Con cuerpo globular, contiene aplicación vítrea tanto en el interior como en el exterior, y dos asas para su manejo. Su cronología oscila entre el siglo XV y principios del XVI.

Tipo II

Aquellas cazuelas de borde recto o levemente invasado, con alerón exterior o ala recta, labio de sección redondeada y que hayan sido producidas a través del torno. Aparecen vidriadas en el interior con colores melados o marronáceos. En la mayoría de los casos aparecen restos de exposición al fuego que evidencian la función de cocina de este recipiente cerámico. Podemos datar este tipo entre los siglos XIII e inicios del siglo XIV, es decir, en plena época tardoalmohade, llegando a principios de época nazarí.

Tipo III

Englobamos dentro de este tipo a las cazuelas de bordes entrantes, labios redondeados, paredes divergentes, asas en forma de puente y fondos convexos. Realizadas a torno, aparecen vidriadas en el interior con tonos melados o

marrones y con exposición al fuego en el exterior. Estas formas son comunes a lo largo del siglo XIII, en época almohade.

Tipo IV

En este tipo se incluyen aquellas cazuelas de borde levemente invasado, con labio saliente horizontal de superficie plana, paredes ligeramente abombadas y fondos convexos. Elaboradas a torno, aparecen vidriadas en su interior con tonos melados o marrones. Este tipo de perfiles son muy comunes en época nazarí, siglos XIV-XV.

Tipo V

Englobamos aquí a las cazuelas de borde invasado, con labio bífido o en T con hendidura para el apoyo de una tapadera, de paredes rectas, ligeramente abiertas y de poca altura, y con base convexa. Realizada a torno, aparecen vidriadas al interior de un color marrón con goterones en su exterior. Esta tipología esta asociada a las cazuelas moriscas del siglo XVI-XV.

- Serie Tabaq

El tabaq servía para la realización de las tortas de pan ácimo. Son recipientes de gran tamaño, modelados a mano, con pastas groseras que muestran numerosas inclusiones. Pueden ser de diferentes alturas, que varían entre formas planas, discos con un leve reborde, y formas con bordes altos. Esta manera de cocer el pan se sigue practicando actualmente en el norte de África.

Tipo I

Tabaq con borde no muy desarrollado. Realizado a mano, sus pastas son groseras con inclusiones de gran tamaño.

Grupo Funcional “Mesa” (Lámina 2)

- Serie Ataifor-Jofainas-Cuencos.

Lámina 2. Cerámica de mesa.

Dicho grupo funcional tuvo una gran importancia por su función, calidad y belleza en Al-Ándalus. La fabricación de producciones cerámicas constituyó unas de las actividades artesanales más importantes en el territorio andalusí, llegando a ser exportadas a diferentes partes del mediterráneo. La cerámica de mesa era un reflejo de la influencia de las diversas culturas y tradiciones artísticas que confluyeron en Al-Ándalus, por ello cada época tenía sus propios diseños y decoraciones, siendo consideradas un objeto de cierto lujo y una manifestación de expresión artística.

Las formas abiertas están compuestas por ataifores, jofainas y cuencos que, en la actualidad, es lo que conocemos como platos y fuentes, pero con diversas morfologías y tamaños. Es necesario hacer una distinción entre los ataifores, las jofainas y los cuencos pues reciben estos nombres, fundamentalmente, dependiendo del tamaño, en los dos primeros casos, y algo más la forma, en el tercero de ellos. Así, aunque comparten la misma serie cerámica y las mismas características morfológicas, técnicas y ornamentación, la variación del tamaño las destina a usos distintos.

El vocablo “ataifor” es originario de diversas palabras procedentes del árabe como son sahfa, tayfûr, gidâr (Rosselló Bordoy, 1991:167). Son las que presentan mayor tamaño y su función está destinada al servicio y presentación de alimentos sobre la mesa, para que pueda ser utilizado de manera colectiva, a modo de fuente.

En lo que respecta a la “jofaina”, esta proviene del árabe yûfaina, diminutivo de yâfna (Rosselló Bordoy, 1991: 167). Presenta un gran parecido formal con el ataifor, pero con menor tamaño. Por su parte, el término “cuenco” deriva de la palabra árabe sahan. Su tamaño es inferior a los anteriores y estaba destinado a servir alimentos, contener líquidos y atesorar objetos pequeños.

A diferencia de las cerámicas de cocina, que comenzaron a poseer el vidriado a mediados del siglo XII, la cerámica de mesa viene utilizando está técnica desde el siglo IX, perfeccionándola e introduciendo nuevos diseños y decoraciones en los siglos posteriores.

Tipo I

Engloba a aquella cerámica de mesa de perfiles hemisféricos, bordes exvasados y labios redondeados. Producidas a torno, la aplicación vítrea de su interior varía en melados y marrones, excepto una escudilla (el nombre que se le da al cuenco en época moderna), que aparece con vidriado estannífero blanco y con decoración azul. Estas escudillas son muy características de la producción alfarera nazarí que se está realizando en Granada durante el siglo XV. Dicha técnica se introduce en el mundo islámico a través de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda en los siglos XI-XII, adaptándose, rápidamente, a las necesidades y a la tecnología andalusí. Sin embargo, es en el periodo nazarí cuando alcanza su mayor apogeo en el territorio, mejorando su refinamiento, las decoraciones y los motivos de tradición islámica. En este caso, el tipo que nos ocupa tendría una cronología que iría desde el siglo XIII hasta el XV.

Tipo II

Este tipo hace referencia a los ataifores, jofainas y cuencos de perfiles quebrados. Sus bordes pueden ser exvasados o rectos, con labios redondeados simples o engrosados al exterior. Están realizadas a torno y su interior esta cubierto por una capa vítrea de colores monocromos verdes. Estos perfiles quebrados son característicos del siglo XIII y principios del XIV.

Tipo III

Englobaremos a aquellos bordes muy exvasados y alargados, labio redondeado, de paredes muy abiertas.

Grupo Funcional “Almacenamiento”. (Lámina 3)

- Serie Cantimploras y Tinajas

Lámina 3. Cerámica de almacenamiento.

La función de la cantimploras es la de contener líquido, esencialmente agua. Son de pequeño tamaño y se utilizaban para transportar el agua durante las jornadas de trabajo o en la realización de un viaje.

Tipo I

Englobaremos aquellas cantimploras de boca cilíndrica. Solo conservamos el borde de una de ellas, que es exvasado con labio redondeado y realizada a torno. Sin embargo, observando otros paralelos, el cuerpo debería ser circular, con una cara semiesférica y otra troncocónica. Su cronología se establece entre el siglo XIII y XIV.

La palabra “tinaja” proviene del árabe jâbîya (Rosselló Bordoy, 1991:147). Son recipientes de mediano o gran tamaño que poseen una gran capacidad para almacenar tanto productos sólidos (como grano, frutos secos, aceitunas o salazones) como líquidos (como agua, vino o aceite) (Rosselló Bordoy, 1991:147, 162).

Sus rasgos morfológicos son un tanto peculiares. El borde suele ser recto, de diverso diámetro, con un labio redondeado o cuadrado al exterior, cuello troncocónico invertido o cilíndrico, su cuerpo es globular, cilíndrico u ovoide y base plana y estrecha. Suelen aparecer apoyadas en un reposadero, en el caso de que se encuentre destinada al almacenaje de agua, o bajo tierra, dejando al descubierto la parte superior de la tinaja, en el caso de que se encuentre destinada al almacenaje de alimentos sólidos y de líquidos.

Las tinajas decoradas suelen presentar una decoración estampillada en la boca, en el cuello o en el cuerpo, dejando la parte inferior del recipiente sin decorar para favorecer la conservación del agua fresca.

Tipo I

Encuadra las tinajas de borde exvasado, labio moldurado engrosado hacia el exterior, cuello corto y cuerpo globular. Realizada a torno, aparece con exposición al fuego en el interior, dato curioso ya que no es una pieza que se exponga al fuego. Lo podemos datar entre los siglos XII y XIII.

Tipo II

Son aquellas tinajas cuyo borde está levemente invasado, con labio redondeado engrosado al exterior. En el caso de uno de los fragmentos de este tipo recuperados en el castillo de La Peza, el borde se encuentra decorado con caligrafía árabe. Está fabricada a torno y su cronología es del siglo XII-XIII.

Grupo Funcional “Usos Múltiples”. (Lámina 4)

- Serie Alcadafes

Lámina 4. Cerámica de Usos Múltiples.

Terminológicamente, el alcadafe tiene varios vocablos en árabe: librîl, qasrîya o qadh. De la palabra qadh ha derivado el término “alcadafe” en castellano, y de la palabra mozárabe librîl ha originado la palabra castellana “lebrillo”. Por lo tanto, podemos utilizar ambos términos para referirnos a esta serie (Rosselló Bordoy, 1991:148).

El alcadafe tuvo funcionalidad múltiple. Dentro del ámbito doméstico era utilizado como pila o barreño para lavar la ropa y el menaje, para aseo personal y elaboración de alimentos. Son de gran tamaño y capacidad, con cuerpo troncocónico invertido, paredes gruesas y bajas, y base plana. Suele presentar aplicación vítrea en su interior a partir de mediados del siglo XII, lo que favorece a la impermeabilización de la pieza para el tratamiento de alimentos. En el exterior, puede tener motivos decorativos realizados a peine. Un gran número de los ejemplares de esta serie cerámica, sobre todo las de gran tamaño, presentan una impronta de cuerda en el borde que, aunque otorga un toque decorativo a la pieza, servía para evitar que la misma se abriese durante el proceso de secado.

Los alcadafes son de los pocos conjuntos cerámicos que no han hecho cambios desde época emiral hasta la almohade, por lo que es complicado situarlo dentro de un arco cronológico de manera independiente. A pesar de esto, los bordes y la aplicación del vidriado y sus colores si han ido evolucionando y nos ayudan a estimar una cronología.

Tipo I

En dicho tipo encuadraremos aquellos alcadafes de borde exvasado, labio almendrado engrosado al exterior, con una acanaladura en la parte superior, paredes de perfil quebrado y base plana. Realizada a torno, aparece vidriado en verde en su interior. A este patrón de alcadafes podemos darle una cronología que va desde finales del siglo XIII hasta el siglo XV.

Tipo II

Incluimos los alcadafes con borde exvasado, labio engrosado almendrado al exterior, paredes divergentes y base plana. Producida a torno, en su interior aparece aplicación vítrea verde. Por su morfología podemos establecer una cronología del siglo XVI

Tipo III

Aquellos alcadafes con borde exvasado, labio engrosado redondeado al exterior y paredes divergentes. Realizada a torno, aparece vidriada en verde en su interior. Estos tipos de alcadafes son muy comunes en el siglo XIII y principios del XIV.

Tipo IV

En el último tipo se recogen aquellos bordes exvasados, con labio en forma de T, engrosado al exterior y de paredes divergentes. Elaborada a torno, aparece sin ninguna aplicación vítrea. En el borde nos encontramos una impronta de cuerda que, como hemos comentado con anterioridad, servía para evitar que se abriera durante el secado. Su cronología va desde el siglo XIII al XIV.

Grupo Funcional “Contenedores de fuego”. (Lámina 5)

- Serie Anafres y Candiles

Lámina 5. Contenedores de fuego.

“Anafre o Anafe” es un término que proviene de la palabra árabe annáfih, la cual, por otra parte, procede del árabe clásico nafih, traducido como “soplador”. Es definido como un hornillo portátil cuya función estaba destinada a fines culinarios o para hervir el agua del té (Rosselló Bordoy, 1991: 149, 171).

La forma del anafre es muy peculiar. Puede ser de una cámara o de dos cámaras. En el último caso, la cámara inferior ejercía como cenicero, poseyendo una pequeña apertura para introducir las brasas y extraer las cenizas. Esta cámara puede ser de tres tipos, dependiendo la inclinación de las paredes, las cuales pueden ser rectas o cilíndricas, troncocónicas o troncocónicas invertidas. En cuanto la base, esta es plana.

Por otro lado, la cámara superior ejercía como brasero, situándose cerca del borde unos mamelones, en la parte interior, que facilitaban el apoyo de marmitas o cazuelas. La separación entre la cámara superior e inferior se realizaba a través una parrilla que podía ser de varías formas: unas barras horizontales realizadas en churros de arcilla, o un disco abombado con perforaciones. Para facilitar su traslado se le añadían unas asas o mamelones en la parte externa de la pieza. Debido a su funcionalidad, sus paredes son gruesas y suelen aparecer decoradas, en el exterior, por incisiones a peine.

Tipo I

Este tipo comprenderá aquellos anafres de borde exvasado, labio redondeado, cuerpo troncocónico y mamelón en su interior para el apoyo de la vajilla de cocina. Realizados a torno, según su morfología se fechan en el siglo XIV.

Tipo II

Anafres de borde exvasado, labio plano y apuntado hacia el exterior. De cuerpo globular, con dos asas que facilitan su manejo, se encuentra realizado a torno, y su cronología es del siglo XIII.

Otro contenedor de fuego de que vamos a incluir en este apartado, que aparece reiteradamente en el yacimiento, son los candiles. Su vocablo es originario de varios nombres árabes, como qandîly misbâh (Rosselló Bordoy, 1991:174). Este elemento se usaba para la iluminación doméstica, es por ello que aparece frecuentemente en el ajuar islámico y con diversas morfologías y ornamentaciones, por lo que es un indicador cronológico y un fósil guía esencial. Los candiles aparecen, normalmente, decorados con pintura o con aplicación vítrea en diferentes colores.

Tipo I

Incluimos a los candiles, con base plana, de la que arranca un pie alto, que en el centro muestran una moldura, y que al final del mismo soporta la cazoleta, de pellizco. Realizado a torno, aparece vidriado en verde, y por su morfología y la aplicación vítrea podemos estimar una cronología del siglo XIV-XV.

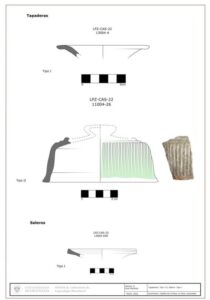

Grupo Funcional “Objetos adicionales”. (Lámina 6)

- Serie Tapaderas y Salero

Lámina 6. Objetos adiccionales.

La función de este elemento es la de cubrir recipientes apoyándose sobre la boca del mismo, tanto de cocina, como de mesa o almacenamiento y transporte. El diámetro de las tapaderas puede ser variable, y de esto va a depender a su utilidad; por ejemplo:

-

- Las tapaderas de pequeño formato, con paredes delgadas y pastas depuradas, vidriadas, decoradas o bizcochadas, podían ser, o bien de forma cónica, con el pomo en la parte superior (que facilita su manejo) y borde en ala, o bien de base plana, cóncavas de paredes divergentes y pomo central.

- Las de gran formato, que suelen ser de base plana, cóncavas de paredes divergentes y pomo central. Pueden aparecer vidriadas o decoradas, las cuales se utilizarían para la cubrición de tinajas, orzas u otros grandes recipientes.

Tipo I

En este caso englobamos aquellas tapaderas de base plana y cóncavas, de paredes divergentes con pomo central. Estas tapaderas están realizadas a torno y son frecuentes a finales del siglo XIII y principios del XIV.

Tipo II

Incluimos las tapaderas cónicas, con pomo en la parte superior y borde en ala. En nuestro caso, aparece vidriada en verde, con incisiones decorativas diagonales. Elaboradas a torno, aparecen en época nazarí, entre los siglos XIV-XV.

ANEXOS:

Plano secciones:

Link del modelo 3D del Castillo: https://sketchfab.com/3d-models/castillopeza-7a281f674de44bc5ae9fd6bf5b7be869

Colaboran: