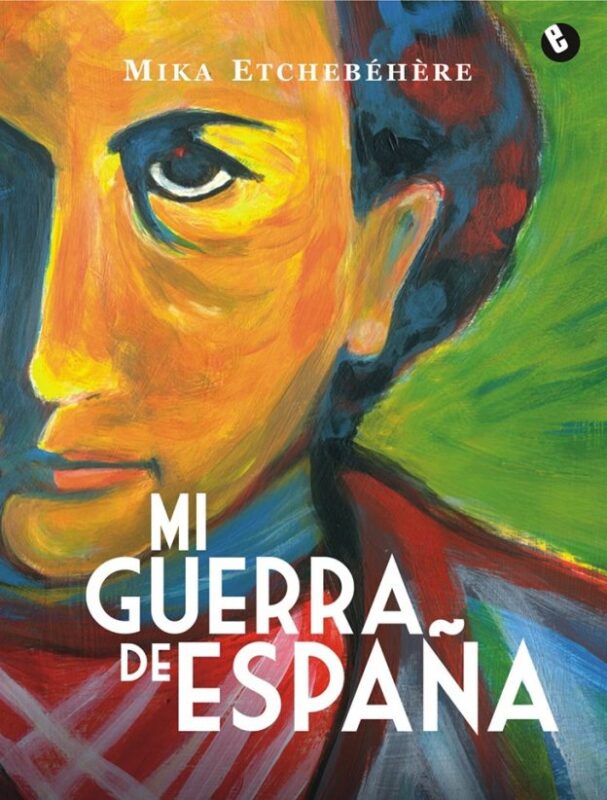

Reseña de Mi guerra de España, de Mika Etchebéhère (Cambalache, 2019, 2º ed.)

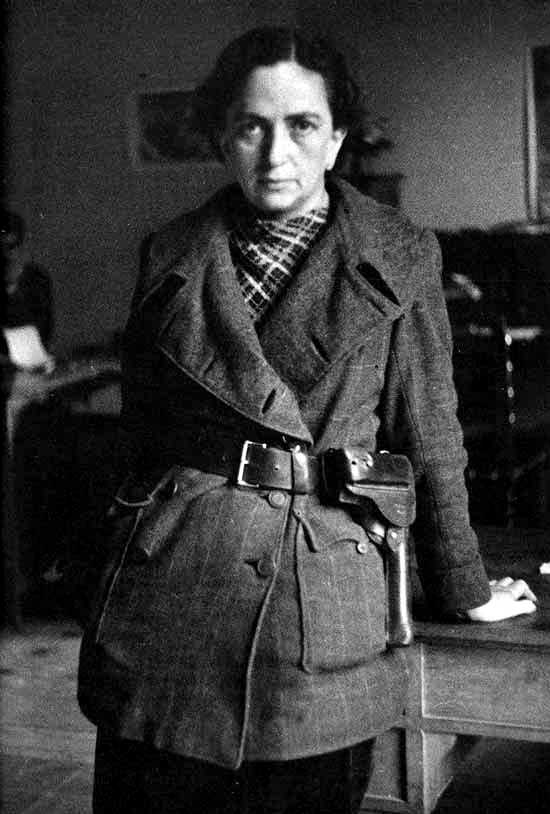

Pasear, hace unas semanas, por la 41 Feria del Libro de Granada, me lleva a encontrarme con más de mil palabras y con cientos de imágenes, modificando el eslogan de la edición de 2023 (Una imagen, mil palabras). Y, entre ese imaginario, tan amplio, tan diverso, agradezco cada año la posibilidad de sorprenderme y adquirir lecturas que, de otra forma, es posible que nunca hubieran llegado a mis manos. Una de mis recomendaciones al alumnado con el que puedo trabajar cada curso es que adquieran cultura bibliográfica paseando por estantes de librerías y por este tipo de ferias, sea la principal o la de libros de segunda mano. Es así como siempre he ido asociando la colección azul de Cátedra a libros de Comunicación Audiovisual que tanto me han interesado y he citado. Yo tengo muchos, pero juraría que mi maestro Paco García tiene la colección completa. También, el estilo de las colecciones de Octaedro, Paidós, Akal, etc. Y van sonando autores/as, y líneas de pensamiento, y posibilidades para la investigación y la docencia. Sin embargo, todas esas publicaciones forman parte de mi ámbito profesional y, como ya he comentado en este blog, por diferentes razones me interesa cada vez más la historia, un territorio donde es más fácil encontrarme con sorpresas desconocidas, dado que en este campo tengo muchas menos horas de vuelo lector que en mis habituales ámbitos. Es el caso de una cuidada edición, ya la segunda, de la narración autobiográfica de la miliciana Mika Feldman, la argentina que llegó a ser capitana de una columna del POUM (Partido Obrero Unificado Marxista), en la lucha contra las tropas de Franco. Sin embargo, su apellido en la firma del libro, y con el que se le recuerda, es Etchebéhère, primer apellido de su compañero y marido, Hipólito, un personaje carismático que se dejó la vida en los primeros meses de la contienda.

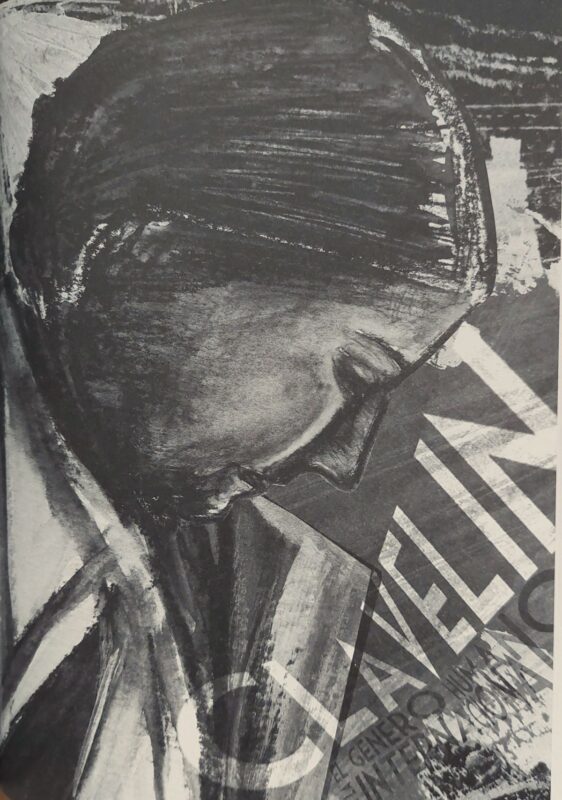

El libro es la traducción de la obra original, publicada en francés en 1976 (Ma guerre d’Espagne à moi, Editions Denoël), y ha sido publicada en diversas ediciones en castellano (Plaza-Janés, Alikornio, etc.). La que llega a mis manos es la segunda edición de la editorial Cambalache, un proyecto que difunde sus publicaciones bajo licencia copyleft, lo que quiere decir que, reconociendo autoría, se puede hacer uso para reproducción, copia, difusión, etc. De hecho, esta publicación está disponible para descarga en la web, si bien la cuidada edición, con las ilustraciones de Amelia Celaya, vale la pena. Y tanto ese modelo de gestión como la breve introducción a la obra, representan toda una declaración de principios, ya que se muestran, de esos “recovecos” de la “contada y cantada” guerra civil española, “… las voces de las mujeres que ofrecieron sus vidas para cambiar un presente que les daba la espalda” (p. 7). Editar, y desear que llege a la personas este trabajo, es un importantísimo ejercicio en defensa de la memoria: “Nos miramos en el espejo del tiempo sabiendo que la única lucha perdida es la que se abandona y olvida” (p. 9). Y es así como, en mi personal búsqueda de tanta dignidad borrada por el tiempo, de tanta valentía que desconocemos, también de esa inmensa inocencia del siglo XX, me encuentro con este impresionante testimonio. Y su lectura, para quienes anden buscando claves ideológicas o doctrinales en lo que escribo, solo responde a la inquietud por comprender, por conocer e imaginar, asimilar, nuestro traumático pasado. Hay simpatía, y establezco conexiones entre aquellas líneas anarquistas y trotskistas, que un día intentaré vincular a la herencia de la política actual de izquierda, pero no hay adhesión, ni intencionalidad de mostrar solo la luz de un bando y el tenebrismo del otro. Las sombras de esta épica, como la cruel lucha cainita de la España roja, están muy presentes en lo que cuenta esta líder de la milicia.

Impresiones principales

La primera idea que me causa una especial emoción es la valentía. Un arrojo que forma parte de otra época y que conocemos en un contextos de narrativa épica, en primera persona. Emociona la descripción de la actitud del batallón del POUM, un partido que, abrazando el trotskismo como alternativa crítica a Stalin, sufrió una persecución de la oficialidad comunista, que aprovechaba el poder y la intendencia resultante de canalizar el suministro de armas de la URSS. Extrañado, algo incrédulo, ante la descripción de que hace Mika Etchebéhère de la relación de los españoles ante el peligro y ante la muerte, he tenido que recurrir a una obra muy similar, todo un clásico, que es el Homenaje a Cataluña de Orwell, que también fue miliciano del POUM, encontrando una descripción idéntica de la realidad de las trincheras. La espera irritaba, no ir al frente era una ofensa, la retaguardia era motivo de vergüenza, etc. Estar vivo, incluso, era incómodo si no se había luchado. Y se salía a combatir, con cartuchos caseros de dinamita, frente a sofisticadas armas de repetición alemanas. Es el caso de la agónica defensa de la catedral de Sigüenza. Esas descripciones sobrecogen, especialmente, por saber el final de la contienda. Y esas situaciones de guardia, lluvia, barro y piojos, descritos con detalle en ambas narraciones, nos llevan a identificar cómo es lo que se vive hoy día en Ucrania. Tan lejos y tan cerca, en el espacio y en el tiempo. En esa época, además, el desconocimiento, el analfabetismo o la pura ensoñación inconsciente alimentaban una actitud suicida. Valía más la milicia que sus líderes políticos, una vez más. El propio Hipólito Etchebéhère describía a Mika cómo era el liderazgo en el frente: “… aquí en España hay que ser temerario si quieres conseguir que te obedezcan. En la escala de valores solo cuenta el coraje físico. El jefe debe marcha al frente, no bajar la cabeza cuando las balas silban… ” (p. 59). Y así fue. Tanto, que esos líderes de la contienda fueron los primeros en ser exterminados.

Y la segunda idea, que me impactó siempre, desde muy joven, es confirmar la hipótesis de la crueldad, del espíritu asesino, de los alzados, de la idea clara de exterminio ejecutado mediante un modelo unidireccional de mando. No hay duda de que el modelo anarquista y asambleario de los primeros meses de la guerra, donde las órdenes se discustían y las medidas se aprobaban en reunión, no fue sino un espejismo de la debilidad de la utopía. Había ilusión por matar fascistas. Eran el enemigo, qué duda cabe. Sin embargo, el terror percibido era total. Mejor no profundizar ahí, porque ya sabemos de lo que fueron capaces. Unos y otros. Y no era una época en la que hubiera un respeto a los derechos humanos en ningún ámbito. De hecho, es espeluznante pensar en el pacífico interrogatorio que nuestra capitana hace a una espía falangista, identificando claramente su condición, que le llevaría después a ser fusilada. Sucede igual con el castigo al clero o el ensañamiento con el patrimonio, aunque sorprende la confesión de Mika en torno a la imposibilidad de explicarles la importancia del valor artístico a personas en una situación tan dramática, donde los cuadros eran leña para calentarse y los altares se convertían en letrinas o refugios frente a las bombas. Estaban luchando por una sociedad sin iglesias, aunque las bases morales de esa milicia eran profundamente católicas en realidad.

La autora de esta autobiografía insiste en que, frente a la obediencia, las milicias cumplían las indicaciones por una responsabilidad compartida voluntariamente

Surge de la lectura una tercera idea que me gusta menos, porque tiene que ver con su condición de mujer, y es la protección de las tropas, el hecho de velar por la salud, repartiendo jarabe para la tos en las noches de trinchera en la defensa de Madrid; diseñando la intendencia para la alimentación, comprando sartenes. Apadrinando a un joven adolescente, Clavelín; intentando protegerle sin éxito de su temeraria valentía. Me gusta menos porque, desde la lucha hoy por la igualdad, prefiero pensar en una miliciana con mando, armada, luchando en el frente, liderando a hombres rudos y toscos, como los de aquella época. Me gusta menos porque, al fin y al cabo, las mujeres combatientes puede que fueran cientos y la misión fue, en muchos casos, hacer la comida o, más triste aún, el servicio sexual de la prostitución, prohibida en las tropas republicanas en determinado momento. Y la parte que me gusta imaginar es la de la camaradería, la del respeto como a una igual, la de la consulta en torno a su criterio, a su opinión, la de los altos mandos que contaron con ella, no por ser mujer, sino por su valía. Y, desde esa perspectiva, este libro es la narración de una biografía ejemplar, de la historia de alguien que, tal y como confiesa, pensaba estar haciendo la revolución, y pudo salvar la vida para ayudar a construir barricadas, a los 66 años, en el París del 68.

Entristece especialmente la desunión, la persecución del trotskismo por parte de los estalinistas, las chekas contra la propia izquierda, las cárceles repletas de republicanos en Madrid, la rivalidad con el anarquismo, que dominaba en los primeros instantes de la guerra. El cainismo calculado que hizo que la República cayera, con políticos que, según Mika Etchebéhère, sabían que se iba a producir el alzamiento y no hicieron nada para impedirlo. Y desde esa cuarta idea de desunión, de caos, de estajanovismo extremo ordenado desde Moscú, hay una verdad tan impactante como ingenua: nuestra miliciana pensaba, como otros tantos, que aquel golpe de estado era la excusa para hacer la revolución, para finalizar la tarea que se había intentado en Asturias en el 34, para crear un nuevo orden social, no se sabe muy bien si anarquista y libertario o comunista e interncional, pero nunca burocratizado, ni esclavo de las políticas de Stalin. La CNT, las FAI, la propia UGT, el POUM, fueron organizaciones que no querían defender un modelo burgués de democracia, sino hacer la revolución, y de ahí el gran enfrentamiento a una Unión Soviética que quería asegurar su modelo antes de exportarlo a ningún otro contexto. Y, desde esa utópica debilidad, fue siendo tarde para todo, mes tras mes, a pesar de los inicios revolucionarios de Cataluña, Aragón y la defensa de Madrid. Y la realidad se fue imponiendo, dentro y fuera de la zona republicana, con momentos fatídicos como la desbandá tras la caída de Málaga. Orwell, en su trabajo tan similar a éste, lo describe muy bien. La autora de este testimonio reconoce la constante impotencia ante la pasividad socialdemócrata y del Partido Comunista ante el ascenso del fascismo, que luego llegó a donde llegó, tanto en España como en la Segunda Guerra Mundial. La milicia revolucionaria no defendía el “tibio” modelo republicano, sino que luchaba, en muchos casos, por una revolución total. Tan ambiciosa que, finalmente, no solo no se consiguió nada, sino que se perdió absolutamente todo. Y la autora pudo comprobarlo desde un traumático exilio en América y Francia. Las personas interesadas no deberían perderse el documental dirigido por Rodolfo Pochat y Javier Olivera.

El ambiente sórdido de la trinchera, la extrema dureza y la falta de recursos de las milicias, contrastan con el entusiasmo por hacer la revolución, en una narración que combina la épica con el realismo

Y todo lo que he descrito, que son solo algunas impresiones, se comprende bien en libros que narran la historia de la Guerra Civil, desde Thomas a Preston, pero se asimila de una forma mucho más didáctica cuando se fundamenta en un testimonio personal. Especialmente, cuando esta biografía es la de una mujer con responsabilidades militares, que nos hace pensar en tantas y tantas mujeres que se dejaron la vida en aquellos años o que, peor aún, padecieron la humillación y las consecuencias de la guerra. Las primeras páginas de este libro son una guía para investigar en ese sentido. La emoción, humana e intelectual, es la base de la empatía, del respeto y de la memoria a personas tan dignas y tan valientes, como lo fue Mika Feldman de Etchebéhère. Qué suerte haber encontrado y leído este magnífico libro.